Identità come consumo

di Yuleisy Cruz Lezcano

“Là dove tutto è oggetto di scambio, anche l’identità e l’amore diventano merci.”

– Zygmunt Bauman, Amore liquido

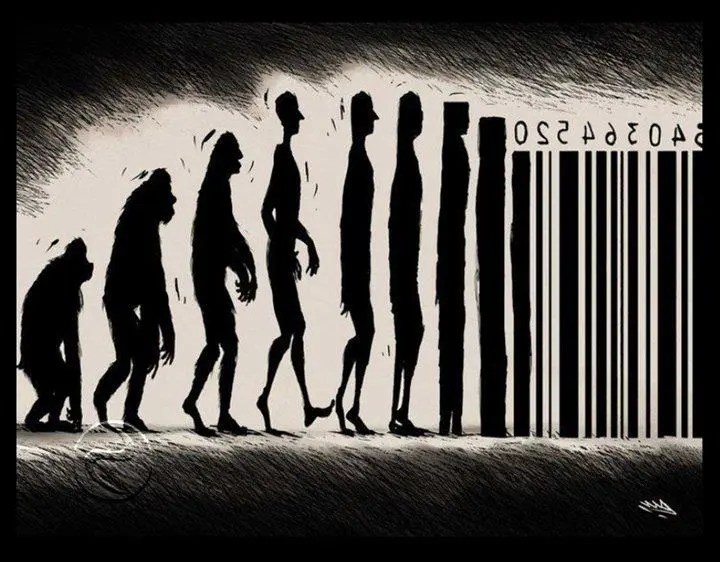

Viviamo in una società dove tutto si vende e tutto si consuma. Ma cosa accade quando a essere consumati non sono più soltanto beni materiali, ma anche simboli, corpi, emozioni e relazioni? In questo scenario radicale, non siamo più – come si è spesso sostenuto – figli del patriarcato, ma figli del consumismo. Un consumismo che ha inglobato, metabolizzato e infine neutralizzato anche i ruoli tradizionali, le narrazioni sessuali, le relazioni affettive, persino i modelli di opposizione.

Il patriarcato, nella sua forma storica, si basava su ruoli rigidi e gerarchie verticali. Il padre, come archetipo, incarnava potere, autorità, controllo. Ma oggi, come sostiene il filosofo Gilles Lipovetsky in L’era del vuoto (1983), quei modelli sono stati svuotati di significato. Non perché siano stati superati da un reale progresso sociale, bensì perché sono stati sostituiti da una logica più sottile e pervasiva: quella del mercato. Non abbiamo scardinato il patriarcato, lo abbiamo semplicemente riciclato in chiave commerciale.

Nel mondo contemporaneo, anche l’identità è diventata una prestazione da vendere. Quando recitiamo la parte dell’uomo, della donna o del soggetto fluido, non stiamo agendo una verità interiore, ma aderendo a copioni imposti dal consumo culturale. Come mostrano gli studi di Jean Baudrillard (La società dei consumi, 1970), la società non consuma oggetti in sé, ma i significati simbolici ad essi associati. Vestiamo un’identità come un abito griffato: la scegliamo perché desiderabile, visibile, appetibile. E come ogni abito, è intercambiabile. In questa continua performance, siamo spettatori e attori di un reality senza fine in cui ogni gesto è una strategia comunicativa, ogni emozione una merce da confezionare. Siamo oggetti tra oggetti. “Mi vendo, ti compro” non è più una metafora dell’amore tossico, ma la struttura profonda delle nostre interazioni. Come osserva Eva Illouz in Consuming the Romantic Utopia (1997), anche l’amore è diventato un’esperienza organizzata secondo le logiche del mercato, fatta di scelte, brand, occasioni, offerte. Questa logica si insinua fin dalla prima cellula sociale: la famiglia. Il figlio non è più un soggetto, ma un oggetto d’affezione, uno status symbol, un investimento affettivo ed economico. Le relazioni genitori-figli sono spesso fondate sul possesso e sul controllo, non sulla soggettività reciproca.

La legge, lungi dall’intervenire per contrastare questa tendenza, la supporta con dispositivi giuridici che confermano la proprietà genitoriale, mascherandola da tutela. Il bambino cresce imparando a essere merce affettiva, a modellarsi per compiacere e, a sua volta, a trattare l’altro come oggetto di bisogno. Il risultato? Una generazione che non conosce il distacco. Il distacco, insegna la psicoanalisi di Donald Winnicott, è essenziale per lo sviluppo del Sé: è nel “saper lasciare andare” che si costruisce l’indipendenza emotiva. Ma oggi il distacco non è solo scoraggiato: è impossibile. Insegniamo che amare vuol dire trattenere, possedere. E da questo presupposto deriva una lunga serie di conseguenze disfunzionali, fino alla violenza.

Nel frattempo, i media – la televisione, i social, la musica – fungono da gigantesca agenzia educativa parallela. Definiscono cosa significa essere uomini e donne, o meglio, come apparire tali per essere desiderabili. La performatività di genere è spinta da canoni estetici e comportamentali che sono figli del mercato, non dell’autenticità.

Anche il criminale, oggi, è un prodotto culturale appetibile. Il pappone del rap, il boss della serie TV, il carcerato ribelle: modelli estetizzati e mitizzati che forniscono riferimenti identitari a ragazzi in cerca di senso. Lo confermano anche le ricerche sociologiche sui media, come quelle di David Buckingham (After the Death of Childhood, 2000), che mostrano come la cultura pop promuova sempre più figure trasgressive come modelli aspirazionali. Non si tratta di demonizzare la singola canzone o serie, ma di cogliere la logica sistemica. Come diceva Theodor Adorno nella sua critica dell’industria culturale, “la cultura di massa non emancipa, ma regola e omologa.”

Parlare oggi di “patriarcato” come unica chiave di lettura è rassicurante, ma riduttivo. Come nei romanzi fantasy, offre buoni e cattivi facilmente identificabili. Ma la realtà è ben più ambigua: non esistono più padri-padrone, ma genitori-buyer. Non ci sono più mariti-padroni, ma partner-brand. Attribuire tutto il male a un sistema patriarcale significa assolvere una moltitudine di figure, specialmente femminili e istituzionali, che partecipano attivamente alla costruzione di una cultura tossica e performativa. Il problema, oggi, è un modello educativo fallimentare che non conosce il limite, la frustrazione, l’alterità.

L’assassino – lo ribadiamo – è la punta dell’iceberg. Sotto c’è una generazione implosa, che non sa sentire, non sa perdere, non sa accettare. Una generazione che implode nell’autoreferenzialità o esplode nella violenza. Entrambe, facce della stessa medaglia. In questo panorama, anche il nostro mondo interiore è colonizzato. I social media hanno creato un vero e proprio “mercato degli affetti”: ogni emozione deve essere vendibile, condivisibile, esteticamente corretta. Non possiamo più sentire senza filtri. Dobbiamo mostrare.

L’intimità diventa una performance, il dolore un contenuto. Come osserva Byung-Chul Han in La società della trasparenza (2012), l’interiorità viene sacrificata sull’altare della visibilità. La tristezza, la vulnerabilità, l’angoscia sono errori di sistema, da ottimizzare con app, coach motivazionali, psicofarmaci.

Siamo passati dall’espressione delle emozioni alla loro produzione. Non viviamo più per sentire, ma per performare. Come scrive Hartmut Rosa in Accelerazione e alienazione (2010), l’io perde risonanza con il mondo: si sente solo anche nel rumore, vuoto anche nella condivisione continua.

Recuperare l’umano significa oggi opporsi. Riscoprire la lentezza, la profondità, la complessità delle emozioni. Significa accettare che non tutto è condivisibile, non tutto è bello, non tutto è monetizzabile. Sentire veramente, anche il dolore, la perdita, la tristezza, è un atto rivoluzionario in un mondo che ci vuole felici a tutti i costi. Non serve riscrivere la storia in chiave patriarcale o antipatriarcale. Serve una nuova alfabetizzazione emotiva, filosofica, pedagogica. Perché la società non si cambia eliminando i cattivi, ma educando i soggetti a non diventare prodotti. A restare esseri umani.

anche qui, come nel precedente articolo, le parole di Yuleisy Cruz Lezcano offrono ottimi spunti di riflessione. doveroso, dunque, ringraziare Abele, il cui instancabile lavoro “maieutico” è sempre preziosissimo per la comunità Neobara… mmmm, ok, suona un po’ cimiteriale, ma è in buona sintonia col mortorio dei commenti…

: ))

vabbè, bando alle ciance. in primis, m’ha rincuorato il tentativo messo in atto da Yuleisy Cruz Lezcano di superare il gettonatissimo frame-tormentone del *patriarc-azzo*, assurto negli ultimi anni al ruolo di foglia di fico ideale per le sinistre radical-chic, nel senso che ben si presta “a nascondere il vuoto assoluto culturale di una sinistra che ha abbandonato il socialismo dei padri costituenti per abbracciare il sinistrismo progressista, figlio prediletto del liberalismo anglosassone nel tardo ottocento”, come ho scritto altrove.

sì, avete letto bene, “tardo ottocento”, eh… alto che “progressista”!!

e infatti George Bernard Shaw, socialista, cofondatore della London School of Economics and Political Science (nonché autore credo noto a voi tutti), così scriveva già verso la fine dell’ottocento: “mai nella storia dell’umanità c’è stato un tentativo così determinato, riccamente sovvenzionato e politicamente strutturato di persuadere il genere umano che tutto il progresso, tutta la prosperità e il bene individuale e sociale, dipendono dal conflitto indiscriminato per la ricchezza, dalla soppressione del debole da parte del forte, dal libero mercato e dal libero contratto e dalla libera competizione: in breve dal lasseiz-faire, cioè dalla libertà di abbattere impunemente i nostri simili e la società umana”.

tuttavia, ahinoi, forse mi sbaglio. forse Yuleisy Cruz Lezcano non intende davvero scrollarsi di dosso il lavaggio del cervello operato dal liberismo progressista, visto che comunque scrive, rammaricandosene: “non abbiamo scardinato il patriarcato, lo abbiamo semplicemente riciclato in chiave commerciale”. ergo mi sovviene il dubbio che, nella sua testa, il problema resti sempre e comunque il *patriarc-azzo*, seppure declinato in senso commerciale. in ultima analisi, dunque, il suo intento parrebbe essere quello di additarci un modo più efficiente per combattere i proteiformi trasformismi del suddetto *patriarc-azzo*, evitando di “riciclarlo”… e infatti il cerchio si chiude e il dubbio trova conferma nel tassativo rimando alle categorie “uomo”, “donna” e “soggetto fluido” (miei cari amici neobari, chiedo venia… sarò fatto male… ma a me ‘sto “fluido” fa tornare in mente soprattutto il simpatico Jucas Casella).

: )

sul fatto poi che “la cultura pop promuova sempre più figure trasgressive come modelli aspirazionali” ci sarebbe molto da discutere. intendo, a meno di classificare le “trasgressioni” come disforie di genere o parafilie assortite (quelle sì, per logica consonanza malthusiana, pompate in ogni dove dai media sul “mercato degli artisti più pop”), la *vera* trasgressione, quella che mette in discussione la società plasmata ad uso e consumo del capitalismo liberista è assolutamente off limits: censurata, obliata e, se possibile, eliminata fisicamente mediante assassinio, colpo di stato, guerra e fame.

in proposito, credo che la vita e la morte di Pasolini ne siano esempio lampante…

ma si sa, viviamo in un mondo in cui al posto di PPP c’è la Murgia…

: ))))

per quanto invece concerne l’obbrobrio della trasformazione di tutto ciò che è umano in merce (dal lavoro al lavoratore stesso, dalle relazioni umane, amore in primis, alle conoscenze scientifiche), poco ho da aggiungere al grido di dolore di Yuleisy Cruz Lezcano. l’argomento è ben affrontato nell’articolo, citando peraltro alcuni tra più acuti umanisti/sociologi/filosofi del novecento (scuola di Francoforte, strutturalisti e post-strutturalisti, sociologi… ma terrei bene a mente anche la Arendt, non facilmente “collocabile” eppure notevolissima), tema che è anche una delle colonne portanti del “controcanto” pasoliniano. bene dunque riproporlo all’attenzione di tutti, poeti e Poeti compresi.

: )

però.

però secondo me.

però secondo me è incredibile.

è incredibile (e deleterio) che parlando di un modello di società imposto dal (neo)liberismo del grande capitale, nel quale per avere un lavoro onestamente retribuito, comprare casa e mettere su famiglia bisogna essere miracolati, Yuleisy Cruz Lezcano nel suo articolo non abbia scritto neppure una volta la parola “capitalismo”.

eppure già Lukács nel suo “Storia e coscienza di classe” (correva l’anno 1923) evidenzia come sia il capitalismo a “reificare” le relazioni umane (trasformandole in cose, quindi in merci). tanto la Luxemburg quanto la Arendt sottolineano che è il capitalismo, col suo modello produttivo tendente all’accumulazione, a generare l’imperialismo (ha *bisogno* di colonizzare, di invadere, di depredare popoli e di sfruttare lavoratori). qualche decennio più tardi Fromm rincara la dose affermando che è il capitalismo a plasmare personalità passive, dipendenti dal possesso, ovvero possedute dal consumismo. lo stesso Bauman (di cui Yuleisy Cruz Lezcano ci virgoletta una citazione in incipit) si premura di chiarire che è il capitalismo a forgiare a suo uso e “consumo” la società umana, educandoci al bisogno indotto del consumatore perennemente insoddisfatto e insicuro.

allora ecco che diventa chiaramente *irrealizzabile* (riducendo il tutto a mero esercizio di bella scrittura) l’auspicio di “educare i soggetti a non diventare prodotti“: se “i soggetti” continuano a crescere in una realtà sociopolitica plasmata dal capitalismo globalizzatore nelle sue più estreme derive liberiste e finanziarie, come possiamo sperare che non ne diventino i “prodotti”?

: ((

se è vero, come è vero, che viviamo in una città-mercato globale dove tutto ha un prezzo e tutto si compravende (dall’arte, alle relazioni e alle vite umane, ai diritti civili) è proprio perché la sovrastruttura (neo) liberista è inevitabilmente riduzionistica nei confronti dell’essere umano. vieppiù, come non mi stanco mai di ricordare (e qualcosa vorrà pur dire!), la nostra Costituzione non si fonda né sulla tutela dei diritti “cosmetici” né sulla tutela dei grandi capitali, ma sul lavoro e sui dettami della cosiddetta “costituzione economica” che è strutturalmente socialista e keynesiana.

la società civile è plasmata a doppio filo dal suo modello economico, possibile che sia così difficile da capire? l’obiettivo del capitalismo liberal-progressista è sempre quello: indebolire il potere contrattuale della forza lavoro. e come si fa a “indebolire il potere contrattuale della forza lavoro”? come si è sempre fatto, da secoli: aumentando la platea dei lavoratori in cerca di lavoro (e quindi dei disoccupati/sottoccupati), onde per cui ben vengano più immigrazione regolare (perché siamo tutti cittadini del mondo e dobbiamo essere ospitali), più donne al lavoro (per la parità dei sessi) e più anni di lavoro e di contributi per andare in pensione (per non gravare troppo sulla comunità). tutte sono nobili scelte in apparenza “etiche” ma funzionali unicamente ad aumentare la concorrenza sul mercato del lavoro, id est favorevoli al capitale e sfavorevoli per i lavoratori.

può essere soltanto “un caso”? mmmm….

e poi, perché no, ben venga anche più immigrazione clandestina (perché il poverissimo che fugge dalla fame e bussa alla mia porta deve essere cristianamente accolto) altra nobile scelta “etica” che rinfocola la tensione sociale e alimenta la guerra tra poveri e poverissimi, e che dunque anche qui risulta favorevole per il capitale (che peraltro è il primum movens delle migrazioni di massa poiché depreda le risorse del terzo mondo, i cui popoli si ritrovano impoveriti, affamati e costretti a emigrare) e sfavorevole per i lavoratori. della serie, due piccioni con una fava.

ecco perché è in costante aumento la platea di lavoratori-poveri, cioè di persone che sebbene lavorino, sono comunque povere: un quotidiano attentato alla Costituzione, che ogni tanto trova spazio anche sui giornaloni (“Allarme Caritas: il 30% di chi viene da noi lavora, ma è povero”). allarme Caritas? cioè è la Caritas che dà l’allarme??? e i sindacati, ‘ndo hazzo erano da oltre trent’anni in qua??? colonizzati anch’essi e “normalizzati” dal regime totalitario in cui viviamo. come dite? non siamo in un regime totalitario? mah… secondo me una delle migliori definizioni di “regime totalitario” che posso pensare è: “modello socio-economico in cui sei libero se lavori come uno schiavo”, quindi…

e veniamo all’esortazione che chiude l’articolo: “recuperare l’umano”. come non essere d’accordo? ma allora per prima cosa si deve partire dal recupero e dalla difesa della dignità umana dei lavoratori, delle famiglie, dei malati, degli anziani e dei bambini, relegando ai margini della scena politica le derive malthusiane di stampo capitalista, animalista, femminista, ambientalista, transgenderista e mondialista.

chissà se Yuleisy Cruz Lezcano è d’accordo. chissà se siete d’accordo, voi amici delle comunità neobara. temo che non lo sapremo mai.

il rischio è che il tentativo portato avanti da Yuleisy Cruz Lezcano di opporsi alla mercificazione dell’umanità e dell’identità, invece di far breccia nelle mura del campo di concentramento in cui languono esseri subumani seriali, equiparati ad animali, si avviti su se stesso inumando il suo dissenso a-politico nelle paludi di una “nuova alfabetizzazione” transpatriarcale?

; ))

ai posteri l’ardua sentenza.

sperando di non essere risultato né troppo prolisso, né troppo tranchant, né troppo sconclusionato (ho scritto a-bbraccio, di getto, come veniva), a-bbraccio cordialmente tutti.

"Mi piace""Mi piace"